Лабораторная

работа № 61

ИЗУЧЕНИЕ

ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ Цель

работы: определение увеличения зрительной трубы и

измерение ее предела разрешения. Приборы и принадлежности: оптическая скамья ОСК-2; осветитель с конденсором, лампой

накаливания 8В и матовым стеклом; зрительная труба; револьвер с мирой. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

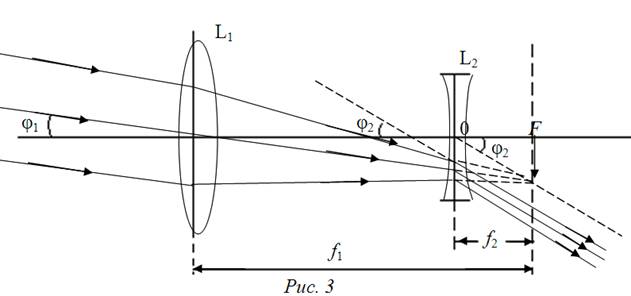

Зрительная труба

представляет собой оптический прибор, предназначенный для рассматривания

глазом весьма удаленных предметов. Она состоит из объектива и окуляра,

которые являются сложными оптическими системами; однако мы их будем

схематически представлять тонкими линзами. В зрительных трубах объектив и

окуляр располагаются так, что задний фокус объектива F1/ приближенно

совпадает с передним фокусом окуляра F2 (рис. 1). |

|

Миры |

База миры, мм |

Число штрихов на 1 мм |

|

№ 1 |

1,2 |

50…200 |

|

№ 2 |

2,4 |

25…100 |

|

№ 3 |

4,8 |

12,5…50,0 |

|

№ 4 |

9,6 |

6,5…25,0 |

|

№ 5 |

19,2 |

3,1…12,5 |

|

№ 6 |

38,4 |

1,6…63,0 |

Предельное угловое

расстояние j между еще разрешаемыми точками объекта наблюдения вычисляют по

формуле

радиан = 2 · 105

радиан = 2 · 105 ![]() угловых секунд, (9)

угловых секунд, (9)

где ![]() – ширина

штриха для номера элемента N данной миры, в пределах которого штрихи еще наблюдаются разрешенными; f – фокусное расстояние объектива

коллиматора.

– ширина

штриха для номера элемента N данной миры, в пределах которого штрихи еще наблюдаются разрешенными; f – фокусное расстояние объектива

коллиматора.

Разрешающую

способность RN, выраженную числом штрихов на 1 мм, для любого номера N данной миры вычисляют по формуле

, (10)

, (10)

где В – база миры, мм; kN – коэффициент, зависящий от номера

элемента, kN = 1,06 N–1; 60 – число,

принятое для вычисления разрешающей способности.

2. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ УСТАНОВКИ И

МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ

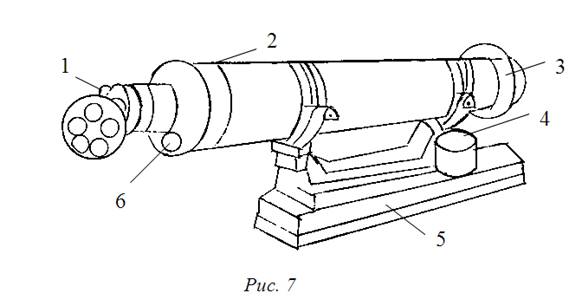

В данной работе используется

оптическая скамья ОСК-2 (рис. 7), коллиматор которой имеет фокусное

расстояние f1 = 1 600 мм.

На рис. 7: 1 –

винт поворота коллиматора в горизонтальной плоскости; 2 – маховичок поворота

коллиматора в вертикальной плоскости; 3 – объектив; 4 – колпачок для

предохранения объектива от пыли; 5 – станина; 6 – маховичок фокусировки.

Объектив коллиматора 1 должен быть строго

отфокусирован, т.е. установлен на бесконечность.

Установка по методу

автоколлимации наиболее точная и удобная в лабораторных условиях. При

использовании автоколлимационного метода необходимы плоскопараллельная

стеклянная пластинка и автоколлимационный окуляр (или окуляр и сетка с

призмой). Установить плоскопараллельную пластинку перед объективом

коллиматора 1 на дополнительном столике. Сетку с призмой и окуляр вставить

в коллиматор. Произвести подсветку сетки и, наблюдая в окуляр, поймать

резкое отражение от плоскопараллельной пластинки изображения сетки.

Фокусировку коллиматора осуществлять вращением маховичка механизма

фокусировки коллиматора 4. Отсчет вести по линейной шкале и нониусу механизма

фокусировки.

После того, как

будет получено резкое отражение изображения сетки, заметить деление по шкале

механизма фокусировки коллиматора – это деление и будет соответствовать

положению объектива коллиматора, установленного на бесконечность (это деление

надо искать в интервале цифры 50 ± 5 делений, а при работе с приспособлением

для автоколлимации в виде кубика это деление надо искать в интервале

цифры 38 ± 5 делений).

Оставив коллиматор в положении,

выставленном на «бесконечность», вынуть сетку с призмой и окуляр, а вместо

них поставить револьвер с мирой так, чтобы торец револьвера вплотную прилегал

к срезу трубы. Это соответствует положению миры в фокусе коллиматора.

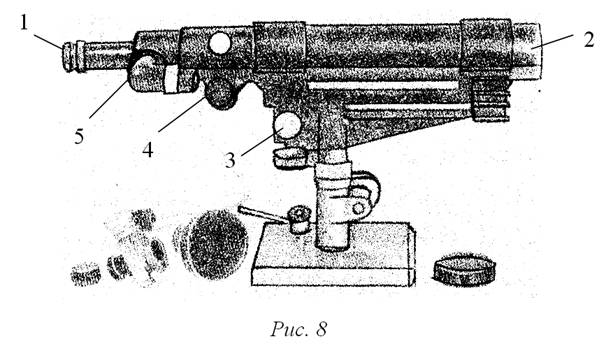

Для проведения

измерений на оптической скамье (рис. 7) располагают осветитель с матовым

стеклом, коллиматор с мирой, испытуемую зрительную трубу (рис. 8). Миру

помещают в фокусе линзы коллиматорной трубы. Зрительную трубу устанавливают

объективом как можно ближе к объективу коллиматора.

На рис. 8: 1 – окуляр, 2 – объектив,

3 – винт для перемещения по вертикали, 4 – винт фокусировки, 5 – патрон

освещения.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Упражнение 1. Определение увеличения зрительной трубы.

3.1.1. Включают осветитель.

3.1.2. Устанавливают позади окуляра зрительной трубы рейтер

с матовым стеклом.

3.1.3. Передвигая рейтер с матовым стеклом, находят такое положение,

при котором на матовом стекле отчетливо видно резко очерченное круглое

светлое пятно – изображение оправы объектива.

3.1.4. Измеряют диаметр объектива зрительной трубы и диаметр его

изображения.

3.1.5. По формуле  , где D1 – диаметр

объектива зрительной

, где D1 – диаметр

объектива зрительной

трубы; D2 – диаметр изображения объектива в

окуляре, вычисляют увеличение зрительной трубы.

3.1.6. Сравнивают результат, найденный опытным путем, с теоретическим

значением, рассчитанным по формуле (4):  ,

,

где f1 = 430 мм – фокусное расстояние объектива

зрительной трубы;

f2 = 21,5 мм – фокусное расстояние окуляра

зрительной трубы.

3.1.7. Вычисляют относительную погрешность. Результаты измерений и

вычислений заносят в таблицу (форма табл. 2).

Форма таблицы 2

|

№ |

D1 |

< D1> |

D2 |

< D2> |

<g>эксп |

<g>теор |

<Dg> |

g = <g>±<Dg> |

Е |

|

мм |

мм |

мм |

мм |

% |

|||||

|

1 2 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Упражнение

2. Определение

разрешающей способности объектива зрительной трубы.

3.2.1. Миру помещают в фокусе линзы коллиматорной трубы. Через

зрительную трубу, установленную как можно ближе к объективу коллиматора,

рассматривают изображение штрихов миры, предельно разрешаемых объективом

трубы по всем четырем направлениям. В работе используется мира № 5 с базисом В

= 19,2 мм.

3.2.2. Определяют число штрихов в первом элементе (квадрате) миры.

3.2.3. Зная ширину элемента (0,4 мм) и число штрихов в нем, находят

ширину штрихов ![]() в этом

элементе.

в этом

элементе.

3.2.4. Определяют ширину штрихов для 5, 10, 15, 20 и 25-го элементов,

учитывая, что ширина штрихов уменьшается от элемента 1 к элементу 25 по

закону геометрической прогрессии со знаменателем  .

.

3.2.5. По формуле (9) рассчитывают угловое расстояние j между разрешаемыми точками объекта

наблюдения для пятого, десятого, пятнадцатого, двадцатого и двадцать пятого

элементов миры № 5, где f = 430 мм – фокусное расстояние объектива зрительной трубы.

3.2.6. Сравнивают результаты, полученные опытным путем, с теоретическими

(табл. 3).

Таблица 3

|

№ элемента |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

j |

41²,3 |

38²,8 |

36²,8 |

34²,6 |

32²,5 |

30²,8 |

29²,0 |

27²,4 |

25²,9 |

24²,5 |

23²,5 |

21²,8 |

20²,5 |

Окончание табл. 3

|

№ элемента |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

|

j |

19²,4 |

18²,3 |

17²,2 |

16²,3 |

15²,4 |

14²,5 |

13²,7 |

12²,9 |

12²,16 |

11²,52 |

10²,88 |

10²,32 |

3.2.7. Вычисляют относительную погрешность. Результаты измерений и вычислений

заносят в таблицу (форма табл. 4).

Форма таблицы 4

|

№ элемента миры № 5 |

|

jэксп, ² |

jтеор, ² |

Dj, ² |

Е, % |

RN, мм–1 |

|

1 5 10 15 20 25 |

|

|

|

|

|

|

3.2.8. По формуле (10) рассчитывают разрешающую способность объектива

зрительной трубы для 1, 5, 10, 15, 20, 25-го элементов миры № 5. Результаты

вычислений заносят в таблицу (форма табл. 4) и сравнивают с результатом табл.

1.

ВОПРОСЫ

ДЛЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ

1. Сформулируйте цель работы.

2. Для чего предназначена

зрительная труба и из каких основных частей она состоит?

3.

Каковы методы определения увеличения зрительной трубы?

4.

Как оценить разрешающую способность объектива зрительной трубы?

ВОПРОСЫ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТЫ

1. Опишите ход лучей в

зрительных трубах Кеплера и Галилея.

2. Что понимается под

разрешающей способностью и критерием Релея?

3. Что представляет собой

мира и для чего она используется?

ЛИТЕРАТУРА

1. Ландсберг Г.С. Оптика.– М.: Наука, 1976.

2. Физический

практикум / Под ред. В.И. Ивероновой.– М.: Наука, 1968.

3. Гвоздева

Н.П., Коркина К.И. Прикладная оптика и оптические измерения.– М.:

Машиностроение, 1976.

4. Тудоровский

А.И. Теория оптических приборов.– М.: Изд-во АН СССР, 1937.